BLOG

ラトビアの十得 ~ ”日曜日ですよ!”by小川糸 (毎日新聞)

2017/02/10

最近のブログは暗くなるばかりなので、今回はちょっと素敵な話。

小川糸さんの本は読んだことがないので、後ろめたいが、

糸さんが連載している“日曜日ですよ!”は

毎回、心がスーと解けていくようなフワッとして優しい感覚にしてくれる。

彼女の家のトイレの壁に「ラトビアの十得」がかかっているそうだ。

取材でラトビアを訪れた際、

”まじめで美しく、足ることを知りながらも

豊かに楽しく生きている人々の姿に衝撃を覚えた“そうだ。

ラトビア人が守っている大切な事が十得だそうだ。

糸さんの解釈によると、

常に正しい行いをしましょう。

隣の人と仲良くしましょう。

自らの知識や能力を社会のために惜しみなく差し出しましょう。

真面目に楽しく働きましょう。

それぞれの役割を果たしましょう。

向上心を忘れずに、自らを洗練させましょう。

家族や隣人、故郷、自然など衣食住のすべてに感謝しましょう。

どんな状況におちいっても朗かに明るく受け止めましょう。

ケチケチせず、気前よくふるまいましょう。

相手の立場に立って寄り添いながら生きていきましょう。

そして彼女は、

“人間の、本来持って生まれた正しさというものを信じている点がとても素敵だと思う。

・・・・・ 私も、朗かに、清く正しく、生きていきたいと思う“と。

そんな桃源郷がこの地球上にまだ存在しているのか、

ラトビア、一度訪ねてみたい。

そして私も、朗かに、清く正しく、生きていきたい。

注:ラトビア

バルト三国(エストニア・リトアニア・ラトビア)の1国で

EU、NATOに加盟。

JIM-NETのチョコレート(子供たちの絵)

トランプ氏の就任演説

2017/02/03

同時通訳者の草分け的存在の鳥飼久美子さんのコメントから

“トランプ氏の言葉は、小学校5-6年生程度で日本人でも大体わかるレベルだ。

彼の演説からは格調も教養も感じられなかった。“

”英語のスピーチは、

事実や証拠を客観分析したうえで自分の主張を論理的に伝えるべきだとされている。

事実の裏付けのないことを平気で言っていて、彼の特徴が良く表れていて怖い。

・・米国大統領の就任演説は大学の授業の教材でも良く使われるが

トランプ演説は使えない。“

また、ハーバード大卒のパックンは、

”国民を結束させるどころか、より分断を深める内容だった。

・・相手側を攻撃することで自分たちの立場を担保する『悪の話術』・・“

トランプ氏はネットの世界がお好き。

ネットの世界では、似た考えの人たちで主張しあい、

異なる考えを排除し、気に入らない主張は認めない。

‘仲間内’で一方的に発信しあい認め合うので

異なる考えは一切受け付けない。

また、記者会見などでは、

質問には答えず、自説をまくし立てる。

敵意むき出しの見当違いな批判を繰り返す。

あれ、どこかで似たような、聞いたような話?

このような子供っぽい指導者だらけの世界を

私達は、注視し続けなければいけない。

夜明け前だと信じて。

我が家の梅も漸く春を告げる。

ゴルフ場は満開。

世界は何処へ

2017/01/27

悪夢のようなトランプ政権が発足し、

アメリカは勿論、世界が二分された。

ヨーロッパでは、

フランス、オーストリア、オランダの極右勢力が一堂に会し、

愛国主義こそ真理だとトランプを褒めたたえ、

また、ロシアと仲良くするべきだと、プーチンを賞賛し、

気勢を上げていた。

一方、世界中で反トランプのデモが発生し、

その数は、トランプ支持より大きく上回っていた。

日本でも女性・アメリカ人を中心に日比谷公園に集結し、

数百人が大使館までデモをした。

日本人の中にも橋下氏や堀江氏等、

トランプを支持している人が結構いる。

オバマ氏やメルケル首相等が目指した世界平和・自由・平等・人権、全て否定し、

世界は、破壊的新自由主義の蔓延で不安定な時代に突入した。

どんよりとした気分が一層沈む。

どうしたら良いのか。

せめて隣の人に親切に、

その人がまた隣の人に。

Pay it forward

コツコツと小さな事柄の積み重ねで

幸せホルモンのセロトニンの作用にも助けてもらい、

少しは希望が生まれるかしら。

オバマさんの最後のスピーチから

I am asking you to believe. Not in my ability to bring about change — but in yours.

信じて下さい。チェンジをもたらすのは私ではなく、みなさんの力なんだと。

恒例トモ爺さん夫妻と成田山詣で。いつも快晴。

ご近所の明治神宮。政教分離でお願いします。

新聞小説

2017/01/16

毎日新聞朝刊に昨年暮れより浅田次郎の「面影」がスタートした。

新聞小説は、前日までの小説が終わると、

次小説に気持ちが移行するまで、気分に空白期間があるのだが、

今回は初めからズシンと響いて楽しみになった。

夫々の人物像が示されるにしたがって

ちょっとウルッとさせられたり、心が暖かくなったり。

女性作家の前小説は、

ストーリーとしては面白可笑しかった。

どうなるのか気になり、次の日の展開を待つこともあったが、

感動に胸打つとか、考えさせたりとかはなく、

読後に何も残らない。

最近、本屋さんに並んでいる小説は、殆ど漫画チック。

軽いものが人気。

小説界では今や重鎮のような人も、

軽いタッチの文章で心揺さぶられない。

教養に裏打ちされたずっしりした文章は流行らないのか。

手を叩くモンキー人形のように、ひな壇に並んで手を叩き、

バカ騒ぎするテレビのお笑い番組のよう。

私の理解力・読解力不足か?

私は遅れているのか?

to be or not to be

悩まず、表面的に、世の中がどんどん軽く薄っぺらに、

反知性主義に傾いていく。

2017年の始まりに

2017/01/06

不寛容と差別の時代の幕開けに

気分が晴れずに迎えた新年。

穏やかな三が日の温かい陽の光に心ほっこり、

その憂いも少し和らぐ。

昨年暮れ、真珠湾でオバマ氏の演説から、

…, we must resist the urge to turn inward.

We must resist the urge to demonize those who are different.

…内向きになる衝動に抵抗しなければなりません。

自分達と違う人々を悪魔のように扱う衝動に抵抗しなければなりません。

(毎日新聞)

オバマ氏は、来たるべき次代の

偏狭な権力主義・排他的主義に強い危機感を持っている。

また、論説委員の福本氏から

「市民の良識」という言葉を知った。

市民の良識とは、

Common Decency (常識的な配慮、一般的品位、共通の良識)

今後、その市民の良識が保たれるのか?

この暗黒は、夜明け前の暗闇なのか。

世界はどの方向に向かっているのか。

或る女性の投稿から、

”選挙の投票だけが自分の責任だと思っていたが、

もうそれだけではいけない世の中になっていると思う。

…「腹が立つ」というだけでなく、しっかり勉強して、

自分に出来ることをしていきたいと考えている。“

この投稿者のように、

世界中の人々が「市民の良識」を持ち、進んで行けば、

未来に希望の光は見えるのではないか。

2017年、一筋でも希望の光が見えることを願う。

2016年の終わりに

2016/12/26

私の一年は、毎年サントリーホールの第九で幕を閉じる。

第九は指揮者によって解釈の違いか、

聴くたびに全く違った曲に聞こえる。

ドイツの俊英シュテンツは、静寂と激しさを自由自在に使い分け、

テンポ良い、エネルギー溢れた第九だった。

感動の第4楽章、歓喜の歌は

独唱の4人の高らかな歌声と、

ピタッと乱れず決まった合唱も素晴らしかった。

ベートーベンの愛読したシラーの詩を引用した喜びの歌は、

自由・平等・希望を歌ったものだ。

初演は1824年、

約200年の時を経ても

人間は全く成長していないのか、

歴史は繰り返すのか。

ソ連が崩壊し、ベルリンの壁がなくなり、

東欧諸国の民主化、

欧州統合。

8年前にチェンジを合言葉に登場した黒人初の大統領のオバマ。

ついに、世界は平和に向かって進んで行くのだと思えた歓喜の瞬間。

それは、しばしの夢と化し、

何処で間違ってしまったのか、

世界は逆方向に・暗闇に向かってまっしぐら。

閉塞感と無気力、不公平感、また、お互いを罵り合う憎悪の応酬。

先行き不安でいっぱいな年の瀬である。

来年は、

この負のエネルギーにチェンジが訪れるような希望が生まれることを切に願う。

縁起物、郷土人形・芝原人形

だるまを持った招き猫 大黒様

リッチモンドスクールXmas Party

2016/12/09

先週末、一足早いクリスマスパーティーを開催した。

サンタさんの靴下とセーターで登場のDr.kさん

Dr.Kの今年のone dishは、お櫃に入ったイチゴ煮の混ご飯。

毎年恒例混ご飯、今年も好評、美味しかったです。

晴子先生の優秀な生徒さん、Yさん。

Yさんは、リッチモンドスクールの最も優秀な生徒さん。

ほとんど完璧でも、納得することなく、

一段上を目指して飽くなき追求する姿勢は、素晴らしい。

パーティー嫌いのYさんの出席。

無理強いしてごめんなさい、有難うございました。

最も長い生徒さん、Nさん。

Nさんは驚異の文法力・語彙力で、

英語をライフワークのように楽しんで下さっている。

趣味のバイオリンを奏でるRさん。

大人しいRさんは、音楽に関したレッスンで重たい口が饒舌に、

英語がスムーズになると、晴子先生の談。

そして我らのFさん、大島紬すがた。

FさんとパートナーのYさん(写真嫌い)には、

公私共々大変お世話になっている。

Yさんのローストビーフとゆで豚は、

付け合わせの野菜も、ソースも本格的。

今年のサラダは、かぶ、レシピが人気。

毎年、皆、待ち望んでいる。

来年から、海外青年協力隊で、ドミニカへ行く障害児学校の先生、Mちゃん。

Mちゃんは今時に珍しいほどの、素直で真面目で明るい。

私の大好きな女の子。

皆で激励のエールを送る。

ひとまわり大きくなって帰ってくるでしょう。

お世話になっている会社の社長のHさん。

湯島のおでん屋“きたろう”も経営、美味しいので是非。

LenaとArniel,

晴子先生とJulian

イタリア語の生徒さん。Cさんは英語も得意。

新旧生徒さん、Tさん、再開待っています。

その他に、写真NGの生徒さん達、

ご参加くださり、本当にありがとうございました。

Mick先生とDr. Y

2016/11/30

イギリス人のMick先生がリッチモンドスクールを去る。

教育学と英文学の大学院卒のインテリ。

日本の歴史から教育、政治にも詳しく、

授業の合間に話すのが楽しみだった。

政治的な話では、ほとんど一致するのだが、

EU離脱派だったのには驚いた。

移民問題、治安、福祉、英国内事情は我々には見えない。

立場によって考えは違うのだと、改めて考えさせられた。

Mickの授業は、

毎回必ず、その生徒さんの興味のある文章を持って来て、

シャドウイングをさせ、内容を質問する。

その後、その生徒さんに合った教科書を使用しての授業となる。

生徒さんのYさんも一緒にお辞めになる。

Y先生は呼吸器外科のドクター。

現在は、日赤本部のアドミニストレーションにいらっしゃる。

私の友人のご主人でもある。

彼への授業では、

世界中の赤十字の記事を準備し使用した。

教科書はBusiness Result, intermediate→upper-inter.→advanced

と3年半の間に3冊進んだ。

Dr. Yは、

“記事は世界の赤十字の動向が分かりとても興味深かった。

また、教科書は、会議の進め方、マネージメント、意見のとりまとめ等、

内容がとても仕事の役に立って面白かった。“

Mickは、足の具合が悪く、通ってくるのが困難になった事。

リッチモンドがもう少し近かったらと残念がっていた。

Dr. Yは、

“今年から責任ある立場になり、続けるのが困難だったが、

Mickが頑張っている間は、何とか続けようと思った。

1週間一度、定期的に時間を空けるのは、覚悟を決めなければならない。

緊急以外はかなり優先して時間を作った。

同年代のMickと話すのが楽しかったので続けることが出来た。“

Y先生はいつもにこにこ穏やかにお話して下さり、こちらを優しい気持ちにさせ、

お会いするのが楽しみだった。

Mick先生もY先生も心から話せる信頼できる人だった。

別れはいつも哀しい。

プレゼントはいつも嬉しい。

教育

2016/11/25

「歴史学習の意味を考えた」15歳の中学生の投稿から

---はじめは、受験生の自分たちに必要なのは、

歴史の知識を詰め込む授業だと考えた。

しかし年号や出来事を覚えるだけでなく、その時代に生きた人の考えや思いを

理解することだと思う。

歴史の授業を受ける意味は、

過去の過ちを繰り返さないようにするためだと考える。---

この歴史の先生の授業は、深く多面的で、

それに答える中学生も理解力・洞察力が鋭く賢い。

私が中学生だった頃、

歴史の試験問題は

年号や人物を覚える暗記中心だったような気がする。

高校になって、世界史を学んだ時、

女子校には珍しい政治色のある先生のエネルギーある授業で、

世界情勢を熱く語っていたのを覚えている。

リッチモンドスクールの幼い生徒さんも、

普段は聞き分けが無い事を言っても、

先生の云う事は、注視して微動だにせず聞いている。

小さい子どもにとって先生の言う事はすべて正しい。

また、吸収力もすごい。

詰め込み教育の弊害からゆとり教育が生まれた。

ゆとり教育は、生徒の総合力を付けるために生まれたものだが、

教師が、指導要領のない学習に途方に暮れてしまったとか。

教師の力量によるところが大きい。

考える授業は、

様々の問題を提議・洞察し、多様性のある考え方を交換し、

偏ることの無い思考や思想を、自分で導き出すことが重要。

そのような自由な多岐にわたる発想を持った授業が

今の教育界で可能なのかとても心配だ。

少し早かった京都の紅葉(11月8日)

由治講師と再会@大阪

2016/11/11

東京で見逃した伊藤若冲を見に、京都に行こうと思い立ち、

大阪で由治さんを訪ねた。

以前のブログでも書いたが、由治先生は大人気だった。

由治先生はこうだった、ああだったと、

今もってリッチモンドで話題に上る。

2歳から14歳までNY、その後受験高を経て東大(帰国枠でなく)へ。

彼の家族は大秀才の集まりなのに、

音楽を極めたいという理由で、就職せず、

卒後はコンビニでアルバイトをするつもりだというので、

リッチモンドスクールを手伝ってもらっていた。

授業中は、知識溢れる堂々とした授業だが、

普段は大秀才ぶりをおくびにも出さず、飄々として静かに語る。

非常にユニークな人物。

また、奥さんも控えめで可愛い。

彼女も一ツ橋卒の才媛だが、

賢さと素直さが際立っており、

生意気さや我の強さが一ミリもなく、

話していて、心にそよ風が吹くように、心地よくさせてくれる女性だ。

そして、今回、始めましての4歳になる坊やは、

素直でハッキリしていて可愛くお利口さん。

さすが、親のDNAがギッシリ詰まった坊や。

セットで連れて帰りたかった。

カップルの最大の魅力は、

学歴や職業、持ち物やバックグランドに全くこだわりがなく、

心の整理が上手く、いつも平常心。

淡々と自分の信じた道を静かに二人で歩いている。

そしてそれは大阪に帰ってからも、結婚してからも変わることがなく、

ますます、磨きがかかっている。

現在、時々彼には翻訳をしてもらっている。

彼の翻訳は、nativeにnativeより美しく格調高いと評判だ。

彼がリッチモンドのスタッフとなってくれたことは、私の宝、感謝している。

彼の頭脳だけでなく人間性に強く魅了されている。

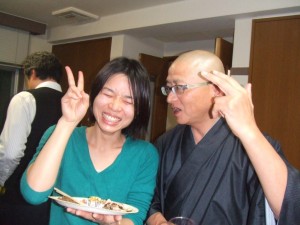

お土産の英語の本にビックリ

得意のポーズ

幸せファミリー